Nonostante i grandi temi messi in cantiere dalla Chiesa italiana, in primis quello della sinodalità, il sentire comune di molti operatori pastorali, più tra i preti che tra i laici, oggi è spesso orientato al pessimismo, alla rassegnazione passiva di fronte ai tanti limiti che ogni giorno si incontrano non solo nella pastorale ordinaria, ma anche nelle prospettive pastorali suggerite ogni anno, che pagano tutte lo scotto tra i dire e il fare, tra il coraggio dell’inventiva e la comodità dell’abitudinarietà.

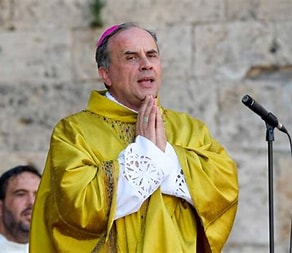

La lettera pastorale di Domenico Pompili, vescovo di Verona, non si ferma all’elencazione sterile dei tanti limiti che continuiamo a ripeterci, ma prova a chiedersi come il limite possa diventare esperienza positiva che orienta al futuro, come possa diventare soglia che apre al di fuori e all’al di là. E come questo sguardo possa tradursi nella vita ordinaria della comunità diocesana e parrocchiale, oltreché nella vita personale di ogni credente.

La lettera è divisa in due parti.(1) La prima riflette sull’«esperienza del limite»: il limite come origine, il limite come soglia e il limite come luogo di benedizione. La seconda parla della «pratica del limite»: riconoscere, ascoltare e abitare i limiti. La conclusione si chiede come trasformare i limiti.

La siepe di Leopardi

La lettera prende spunto dagli interrogativi esistenziali del poeta Giacomo Leopardi davanti alla «siepe» che «il guardo esclude», ma lo apre anche a «interminati spazi»: «Come può un ostacolo diventare apertura? Come può ciò che limita farsi infinito? Come può una barriera aprire lo sguardo alla trascendenza?» (p. 7).

Interrogativi presenti anche nella vicenda di Giacobbe, conflittuale fin dalle sgomitate nel grembo materno con il gemello Esaù, e ancor più conflittuale nei secoli per le due nazioni che prenderanno origine dai due gemelli: Israele e Edom! La vicenda di Giacobbe ed Esaù li rende specchio, uno per l’altro, della personale inadeguatezza, della possibile completezza attraverso l’accettazione e l’incontro, piuttosto che della frequente competitività che li accompagnerà, ciascuno ostacolo per l’altro, invece di riconoscersi fratelli.

Il superamento del limite non è un processo spontaneo, è minacciato da continui rigurgiti di violenza, di affermazione prepotente di sé stessi, è insidiato dal mito dell’autosufficienza e dalle ripetute delusioni che questa porta con sé. Richiede un percorso lungo, che comporta accettare anche quel limite di non essere noi i “salvatori” di tutto, ma solo fratelli o sorelle che possono «offrire presenza e custodire lo spazio dell’incontro» (p. 36).

La storia di Giacobbe – afferma mons. Pompili – «diventa lo specchio di ogni vita umana, perché ogni esistenza conosce cambiamenti così profondi… che non sono cambiamenti dolci, graduali, indolori. Sono lotte. Sono quegli scontri notturni con la realtà che non vorremmo mai affrontare, quelle battaglie che ci lasciano segnati per sempre» (p. 41). In questo senso, è letta come significativa la conseguenza della lotta notturna di Giacobbe, quella claudicanza che lo segnerà per sempre come riconoscimento della lotta affrontata, di un confronto che non ha evitato, ma anche come segno di un ritorno di vita diverso «più lento, più attento» (p. 46).

La siepe della Diocesi

La lunga riflessione che ha in filigrana l’esperienza di Giacobbe, si risolve, nello sviluppo della lettera pastorale di mons, Pompili, nell’attualizzazione per la Chiesa diocesana di Verona. Ha anch’essa, come tutte, «limiti concreti che non possiamo più fingere di non vedere» (p. 56), ma è proprio dentro questa realtà fragile che può ancora nascere qualcosa di nuovo, perché «il Vangelo non ha ancora finito di accadere» (p. 57).

Va certo superata la paura del fallimento, che genera o la rincorsa dell’efficientismo e della competitività «pastorale», o la paralisi nella ripetitività di ciò che si sa che comunque non funzionerà. Mons. Pompili invita la sua diocesi a ripartire dalle relazioni, con alcune attenzioni che così esplicita:

privilegiare i processi lunghi rispetto ai risultati immediati;

celebrare i piccoli passi invece di aspettare grandi successi;

valorizzare la fedeltà quotidiana più degli eventi straordinari;

accompagnare con attenzione invece di forzare i tempi;

accettare la lentezza come ritmo della grazia, non come fallimento;

ospitare le differenze come fantasia di Dio;

dare rilievo alle verifiche come parte integrante del percorso (pp. 61-62).

Ascolto, dialogo e discernimento sono i limiti ma anche gli atteggiamenti che possono dare concretezza alla via sinodale. Ascolto delle tante fatiche, ascolto di coloro che vivono ai margini delle comunità, che si sentono giudicati o esclusi per le loro scelte di vita, ascolto delle donne e delle loro aspirazioni, ascolto delle comunità lacerate da divisioni interne tra chi è disorientato dai cambiamenti e chi cerca novità autentica, ascolto delle fatiche dei presbiteri, un «ascolto reale dove… cerchiamo di distinguere le voci e le storie di vita che risuonano» (p. 67).

Dall’ascolto nasce un dialogo che è «sempre trasformativo» (p. 67). Ricordando l’invito di papa Leone (2), mons. Pompili invita a riscoprire il confronto intergenerazionale, il dialogo e il coinvolgimento delle tante donne che già mantengono vive le comunità, la ricerca del dialogo con coloro che non fanno più parte delle comunità, perché anche le loro motivazioni possono diventare occasione di incontro umano e di rinnovamento pastorale.

L’ascolto e il dialogo favoriscono il discernimento comunitario, che permette di «integrare dimensione spirituale e competenze tecniche, per trasformare i limiti in soglie e i conflitti in opportunità di crescita» (pp. 70-71).

Va evidenziato il preciso richiamo perché in tutte le parrocchie vengano costituiti e attivati i Consigli parrocchiali, segno che in tante comunità parrocchiali questi organismi di partecipazione e collaborazione non sono ancora prassi consolidata, nonostante il cammino sinodale.

Un accenno importante viene fatto all’opportunità di favorire una ministerialità diffusa, che necessita ovviamente di opportuna preparazione umana e spirituale. Interessante anche la riflessione sulle «nuove ministerialità dal limite»: i preti anziani hanno ancora molto da offrire sul piano della saggezza spirituale, meritano considerazione i presbiteri o diaconi che non esercitano più il ministero attivo, come coloro che hanno sofferto personalmente la fragilità familiare, chi ha affrontato malattie gravi, lutti e altre fragilità, perché «chi ha lottato nel buio della morte… può guidare altri verso la luce» (p. 78). È segno di umiltà pastorale «restituire la parola alle voci giovani, a quelle che portano cicatrici trasformate in saggezza, a quelle che possono raccontare di crisi superate… e che con la loro energia possono costruire ponti credibili e solidi per i passi dei coetanei. La loro storia di cadute e risvegli li rende testimoni autentici, capaci di intercettare fragilità nascoste, senza moralismi né prediche, con la forza disarmante di chi sa di che cosa parla» (p. 78).

Nella lettera non mancano suggestioni per la realtà parrocchiale: «Possiamo immaginare le nostre parrocchie in una rete costruita con attenzione ai bisogni del territorio, con nodi particolari, nella libertà di accettare che non tutto si può fare con la stessa intensità e negli stessi modi» (p. 84). In riferimento diretto al centro di Verona, sono ipotizzate alcune «comunità matrici» che curano l’insieme, che creano alleanze mettendo in comune competenze e risorse.

Quanto al cammino verso le Unità pastorali, mons. Pompili cita a sua volta mons. Zenti, che per primo ne diede avvio in diocesi, il quale chiedeva ai presbiteri (3), prima di ogni progettazione, «il coraggio di individuare i tempi propizi per una sosta settimanale per stare con Gesù e tra confratelli, necessaria e salutare, voluta dal Signore: possibilmente o due mezze giornate o la giornata intera del lunedì» (p. 88).

Uno sguardo di insieme, porta a percepire l’obiettivo di cercare il futuro possibile, di partire dal riconoscimento onesto dei limiti che da troppo tempo sono solo sterile alibi per la nostra pastorale, di riconoscere contemporaneamente le ricchezze presenti, spesso nascoste anche se più diffuse di quanto sembri nelle realtà parrocchiali «la «forza dell’infinitamente piccolo», nel riferimento a Simone Weil (p. 95) –, di ridare speranza non solo ai “soliti” operatori pastorali, ma anche a presenze preziose che vanno riportate al centro delle relazioni pastorali.

I dubbi, gli scoraggiamenti, le tentazioni di restare aggrappati ad un passato perché più conosciuto, invece di accettare la sfida e l’incognita di «gettare le reti» e di «passare all’altra riva», continueranno ad appesantire o a rallentare il cammino. Ma non è certo questo l’orizzonte della lettera, che chiede alla comunità diocesana di «abbattere i muri delle nostre città… costruire ponti tra le vite… aprire la porta del cuore sull’oltre del cielo» (p. 101).